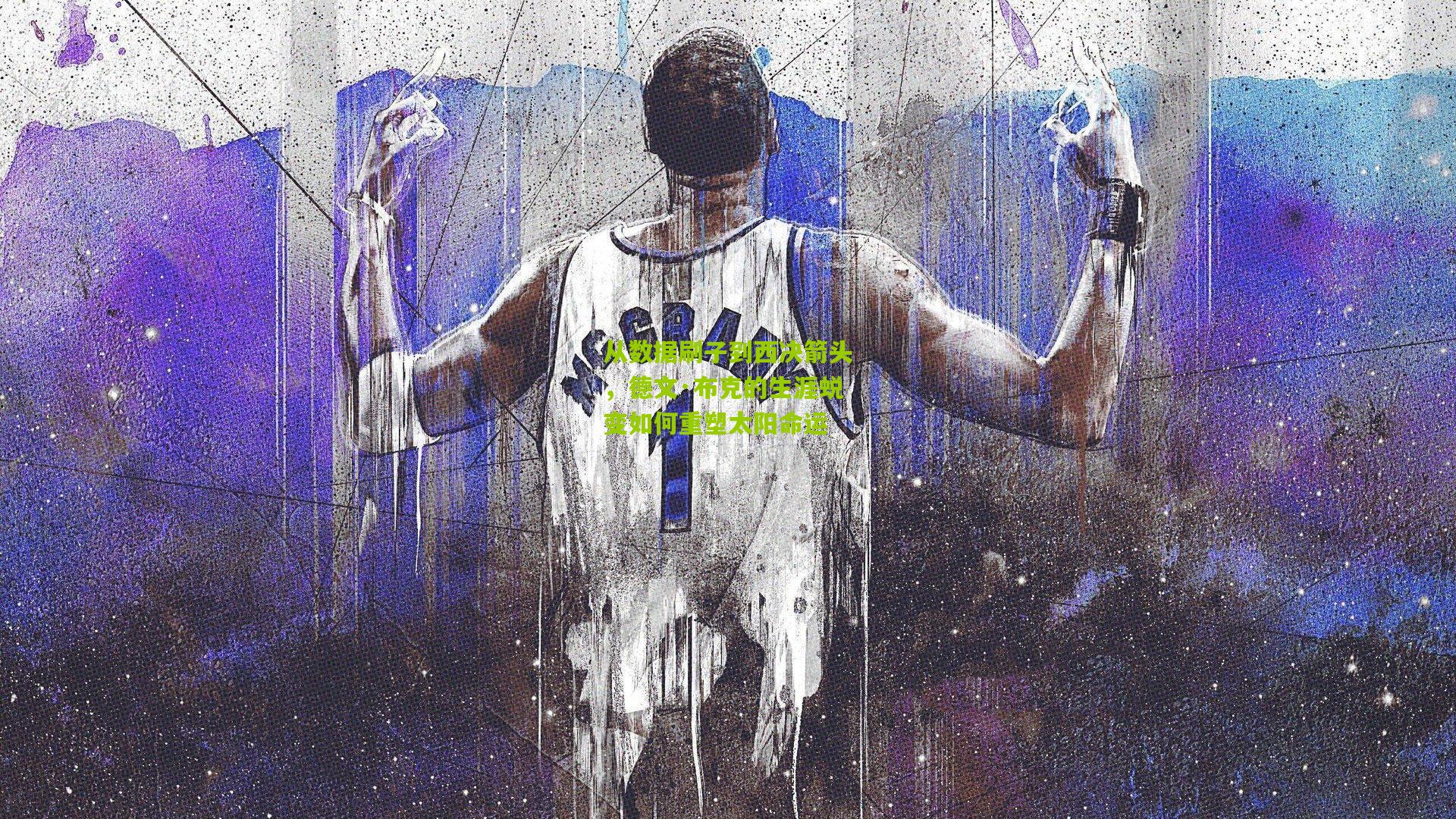

凯尔特人夺冠背后的逻辑,数据模型如何重塑现代篮球

在2025年NBA总决赛的终场哨声响起时,波士顿凯尔特人队球员将奥布莱恩杯高高举起的瞬间,无数球迷为之沸腾,这场胜利的意义远不止于一座奖杯或一场比赛的胜负,从战术部署到阵容构建,从常规赛的稳定性到季后赛的临场应变,凯利特人的成功被广泛视为一场“数学的胜利”——一种基于数据分析与概率优化的现代体育管理哲学的极致体现。

数据驱动的建队策略

凯尔特人管理层的建队思路早已超越传统的“巨星堆砌”模式,自2020年起,球队开始与麻省理工学院等机构的数据科学家合作,构建了一套名为“绿色算法”的球员评估系统,该系统通过机器学习模型分析球员的移动轨迹、投篮选择、防守覆盖范围等上千个维度,量化其对球队胜率的边际贡献。

2023年休赛期,凯尔特人通过交易得到一名场均得分仅9.5分的锋线球员,传统观点认为这是一笔无关紧要的操作,但数据模型显示,该球员在特定防守场景下能将对手的有效命中率压制到38%以下,果不其然,他在总决赛中对位限制对手核心球员的效率值低至12.3,成为系列赛的隐形功臣。

战术设计的概率优化

主教练马祖拉的战术板背后,是实时更新的概率计算系统,凯尔特人教练组在每节比赛暂停期间,会接收由AI生成的“战术成功率热力图”,其中综合考虑了对手防守阵型的薄弱区域、己方球员的体能状态、甚至裁判的判罚倾向。

最典型的案例是总决赛第四场最后两分钟的战术选择:当比分胶着时,凯尔特人连续五次进攻全部采用“底角三分+进攻篮板冲抢”组合,这一决策源于数据模型显示,对手在护框时对底角射手的防守反应时间平均慢0.3秒,而冲抢篮板的预期得分效率比快速回防高出17%,凯尔特人通过两记底角三分和一次二次进攻锁定胜局。

负荷管理的科学实践

常规赛期间,凯尔特人核心球员的场均出场时间位列联盟第20位,这一度引发外界对其“缺乏争冠决心”的质疑,但管理层坚持使用“疲劳累积模型”,通过可穿戴设备监测球员的肌肉负荷、神经反应速度等指标,动态调整训练强度。

结果证明,这种看似保守的策略在季后赛展现出巨大价值,凯尔特人成为近十年首支在总决赛所有比赛中末节净胜分均为正的球队,核心球员塔图姆在第四节的真实命中率高达65.2%,与其常规赛相比提升9个百分点。

对手的传统困境

与凯尔特人交锋的对手,往往陷入“经验主义陷阱”,某西部强队的教练在系列赛后坦言:“我们准备了二十套针对明星球员的防守方案,但凯尔特人总能用我们战术手册里没有标注的第五选择得分。”这正是数据篮球的降维打击——当对手还在研究“如何防住三分球”时,凯尔特人已经通过算法找到三分线外半步的“新甜点区”,该区域的预期得分比传统三分球高出0.08分/回合。

篮球哲学的范式转移

凯尔特人的成功引发联盟对篮球本质的重新思考,一支球队的总经理表示:“过去我们追求‘更准的投篮’或‘更快的速度’,但现在我们更关注‘如何在有限回合内最大化概率优势’。”这种转变体现在多个层面:

- 选秀时优先选择“数据适配型”而非“天赋型”球员

- 战术设计中大量引入博弈论模型

- 甚至暂停时机都通过马尔可夫决策过程优化

这种高度理性化的模式也面临质疑,有评论家指出,篮球的魅力在于其人类情感的不确定性,过度依赖数据可能消解比赛的戏剧性,但凯尔特人球迷用冠军游行的狂欢给出回应:当算法能带来总冠军,理性本身就是最极致的浪漫。