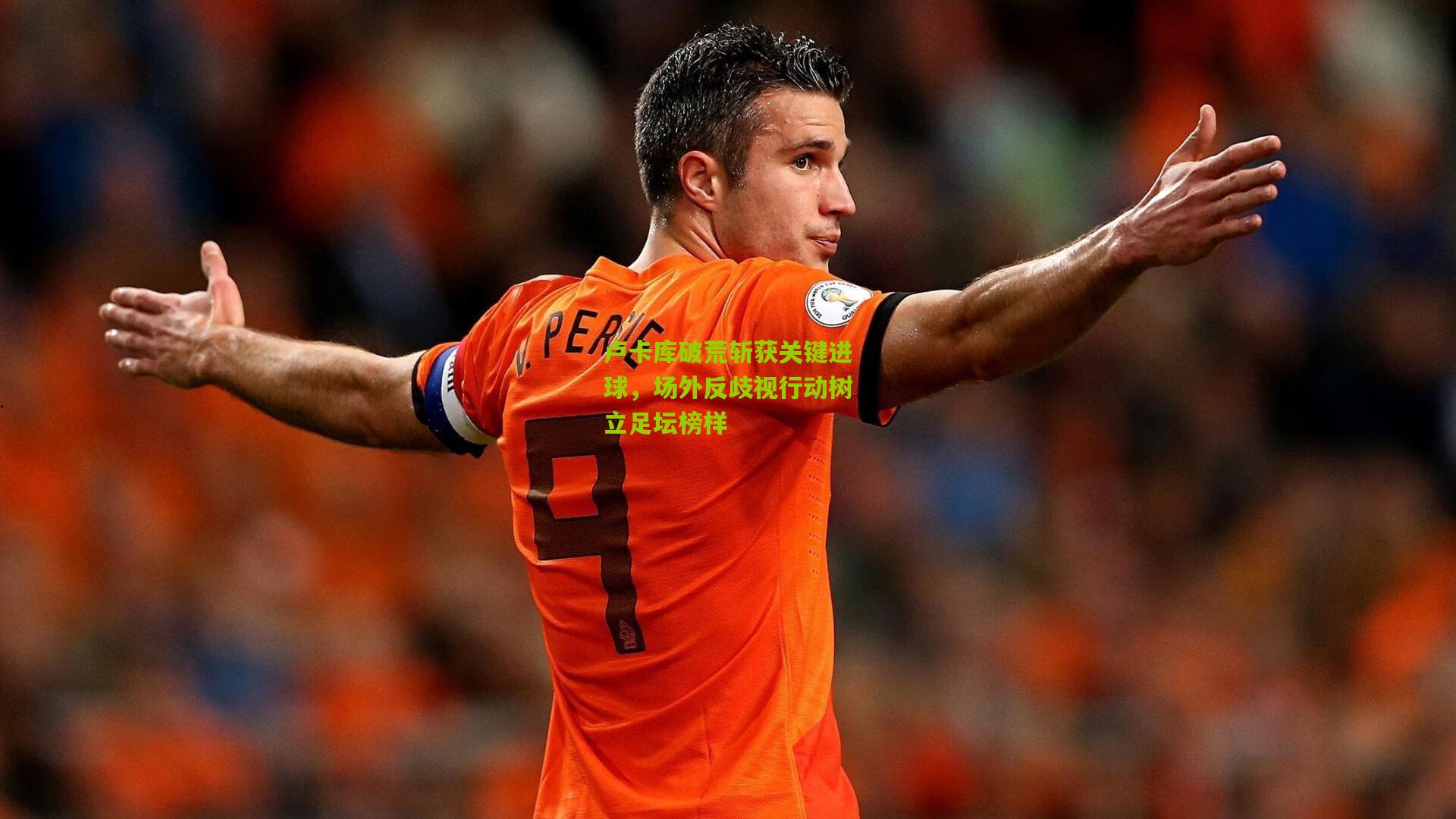

卢卡库破荒斩获关键进球,场外反歧视行动树立足坛榜样

在昨晚结束的一场焦点战中,比利时前锋罗梅卢·卢卡库终于打破了长达30轮联赛的运动战进球荒,以一记势大力沉的头球帮助球队锁定胜局,比进球更引人注目的是他近期在场外积极投身反歧视运动,成为足坛推动社会平等的标志性人物,这位曾饱受争议的射手,正用行动证明自己不仅是球场上的利器,更是更衣室外的精神领袖。

破荒瞬间:压力下的爆发

比赛第78分钟,卢卡库在禁区内高高跃起,将队友的传中精准顶入网窝,进球后,他狂奔至角旗区,紧握双拳仰天长啸——这一刻,积压了209天的阴霾终于散去,自从去年10月以来,卢卡库虽有点球入账,但运动战进球始终与他无缘,媒体用“射门靴生锈”“战术黑洞”等标签质疑他,甚至球迷中也出现了刺耳的批评声,主帅的信任与队友的支持从未动摇,本赛季,卢卡库场均跑动距离达11.2公里,高位逼抢成功率联赛前三,这些数据印证了他的贡献远非进球所能概括,破荒后,他主动拥抱了为其助攻的年轻边锋,这一细节被镜头捕捉,成为团队精神的生动注脚。

技术转型:从“坦克”到“枢纽”

卢卡库的球荒背后,实则是其角色定位的深刻演变,过去,他依赖强壮身体冲击防线的“坦克式踢法”曾大杀四方,但近年随着伤病增多和战术潮流变化,教练组开始要求他更多回撤策应,本赛季,卢卡库的场均触球位置比上赛季后撤了7.3米,传球成功率提升至84%,甚至多次送出关键直塞,这种转型阵痛在所难免:他需要重新学习无球跑动节奏,适应与中场球员的短传配合,资深战术分析师指出:“如今的卢卡库更像进攻枢纽,而非终结点,他的牵制力为两侧翼卫创造了大量空间,这是数据无法体现的价值。”尽管进球荒一度被放大镜审视,但球队在其出场时胜率高出近两成,足以说明其战略意义。

场外战场:反歧视行动的旗帜

如果说进球是卢卡库职业生命的呼吸,那么反歧视事业则是他灵魂的呐喊,今年初,他联合多家公益组织发起“沉默不是答案”运动,通过拍摄纪录片、举办青少年讲座等方式,直面足坛长期存在的种族歧视问题,最令人动容的是,他公开支持一名因肤色遭受网络暴力的青年球员,并自掏腰包资助其心理治疗。“每当我踏上草坪,看台上可能有人因我的肤色吹响刺耳口哨,但我们要用进球让仇恨闭嘴,”卢卡库在近期访谈中坦言,“足球不该是分裂的围墙,而该是包容的桥梁。”他的社交媒体账号已成为反歧视倡议的集散地,每条动态下都有数万球迷声援,欧足联官员评价道:“卢卡库让运动战进球荒和反歧视运动成为同一枚勋章的两面——前者关乎职业坚韧,后者诠释人性光辉。”

更衣室领袖:年轻球员的引路人

在队内,31岁的卢卡库已是资历最深的球员之一,他主动承担起传帮带责任,尤其关注青训营提拔的苗子,训练结束后,常能看到他加练射门时带着19岁的中锋新星,细致讲解起跳时机和触球部位,一名梯队教练透露:“卢卡库为年轻球员建立个人技术档案,甚至根据他们的饮食习惯建议调整营养方案。”这种领袖风范也体现在团队凝聚力建设上:他组织全队参观反歧视主题展览,将更衣室对话从战术讨论延伸至社会责任,门将感叹:“他让我们明白,足球运动员的使命不仅是赢球,更是成为社区的灯塔。”

破荒背后的科学训练

为突破瓶颈,卢卡库与运动科学团队合作进行了全面升级,通过生物力学分析,调整了起跳后身体倾斜角度;引入神经视觉训练法,提升禁区内的预判能力,他还聘请心理教练进行正向暗示干预,避免焦虑情绪影响临门一脚,队医表示:“卢卡库的案例证明,现代足球运动员的竞技寿命延长,依赖于技术、身体与心理的协同进化。”这番苦心终于在昨夜兑现,那记头球的高度与角度均符合训练模型的最佳预测值。

从争议到榜样:一段重塑之路

回顾卢卡库的职业生涯,争议从未远离:他曾因状态起伏被贴上“水货”标签,因转会风波陷入舆论漩涡,但近年来,他展现出惊人的成熟度,2023年,他成立基金会支持少数族裔青少年足球教育,项目已覆盖欧洲多个国家,一名受益者表示:“卢卡库告诉我们,足球场上的种族歧视就像一场雨——你会被淋湿,但雨停后,彩虹会出现。”这种将个人遭遇转化为社会动力的行为,赢得了跨圈层的尊重,体育评论员指出:“卢卡库的30轮球荒与反歧视行动,恰好构成一个完整的叙事:职业运动员的伟大,不仅由奖杯定义,更由他们如何应对低谷、如何利用影响力推动变革来书写。”

终场哨响时,卢卡库将比赛用球郑重交给场边一名身穿“反对歧视”T恤的少年,这个无声的动作,仿佛在告诉世界:他的破荒之夜,既是自我救赎的终点,也是社会使命的新起点,在足球与人性交织的绿茵场上,卢卡库正用双脚踢出胜负,用胸怀丈量天地。